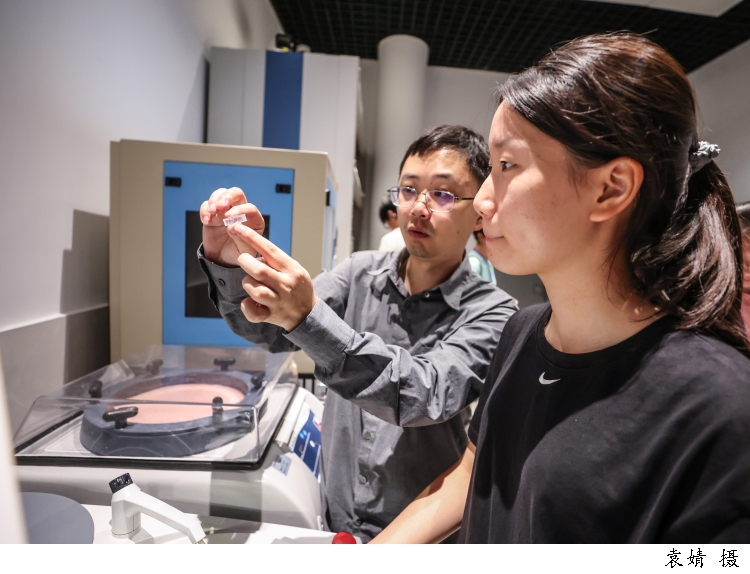

文汇报资料图,上海高中生开展科学探究活动。

文汇报资料图,上海高中生开展科学探究活动。

近日,教育部等七部门联合印发《关于加强中小学科技教育的意见》(以下简称《意见》),旨在夯实科技创新人才培育基础,助力高水平科技自立自强,支撑教育、科技、人才高质量一体化发展。

《意见》明确,到2030年,中小学科技教育体系基本建立,课程体系进一步完善,教学改革不断深化,评价和条件保障制度基本建立,教师队伍建设进一步加强。到2035年,科技教育生态系统全面构建,社会资源支持机制不断健全,以实用场景为对象的项目式、探究式、跨学科教学方式普遍应用,学生综合运用科学、技术、工程、数学等学科知识与技能,动手实践、解决问题的能力明显提升,更好满足人民群众接受公平优质教育的愿望,更好支撑教育强国建设。

学段目标:在动手实践中激发科学兴趣

《意见》提出,强化科技教育与人文教育协同,引导学生在动手实践中激发科学兴趣、学习科学方法、培育科学精神。

不同学段如何培养科学兴趣?《意见》明确,小学低年级段侧重感知体验和兴趣培养,通过生活化、游戏化的情景设计,激发学生的好奇心和探知欲。小学中高年级段侧重概念理解和动手探究,在保护学生好奇心的基础上,通过开展科学实验、项目任务等实践活动,初步建立跨学科联系,强化以兴趣为导向的“做中学”实践路径。初中阶段侧重实践探究和技术应用,围绕“解决真实问题”开展跨学科项目式学习,引导学生从现象认知逐步转向规律探究和方法习得。高中阶段侧重实验探究和工程实践,引导学生了解科技前沿动态,鼓励开展基于真实情境的实验探究和小型工程实践项目,帮助学生系统掌握科学研究的基本流程与核心方法。

同时,学校要将科技教育与人文教育协同发展纳入整体规划,强化跨学科融合,推动学生在探究科学规律的过程中涵养人文情怀,在人文浸润中培育理性思维与创新精神。

课程建设:开发“科技素养数字画像”

在课程上,《意见》提出,全面实施国家课程、有效应用地方课程、系统设计校本课程,打造“三位一体”课程新生态。课程资源紧密围绕物质科学、生命科学、地球与宇宙科学、人工智能及量子信息等科技前沿与新兴领域,纵向贯通基础教育各学段,建立“基础认知—综合应用—创新突破”的培养路径,横向统筹科学、技术、工程、数学等学科资源,并有效对接高等教育需求,推进大中小学一体化设计,着力培养学生的跨学科素养、科技创新能力、工程实践能力和科学思维。

始终坚持以学生为中心,注重分科教学与跨学科教学之间的有机融合,注重面向真实世界的科技工程问题解决能力,采用项目学习、问题探究、任务驱动等方式,引导学生主动学习、交流研讨、动手实验、实践探究,综合运用多学科知识和技能解决问题。鼓励探索“科学家+教师”联合授课的“双师课堂”、基于元宇宙虚拟实验室等前沿技术的“未来课堂”。

在评价上,综合运用过程性评价、结果性评价等多元化、发展性评价方式,不得简单以考试等方式对学生学习过程进行片面评价,防止功利化倾向和加重师生负担。开发“科技素养数字画像”,追踪学生创新能力成长轨迹,重点关注学生在合作学习、科学探究、工程设计、动手实践等活动中,观察、记录、分析与表达等学习行为以及表现出来的价值观念、学习态度、知识结构、认知过程、反思意识、创新思维和迭代能力等。逐步优化学生综合素质评价体系,将科技素养作为学生综合素质评价的重要内容。

资源开发:分批建设科技教育实验区及实验校

《意见》提及要注重形态多样的资源开发和环境建设。分批建设科技教育实验区及实验校,致力于探索构建有效的实施路径及创新性的培养模式。与此同时,加强科技实验室等教学设施的建设和改造,为学生提供一站式学习服务。统筹利用校外实验室、科技基础设施、场馆、车间、实训基地等资源,建设科技探究体验学习空间,为学生体验真实情境下的科技探究实验和工程技术实践提供平台。结合儿童友好城市建设,推动有条件的地区建设改造兼具科普、体验等多功能的实践研学基地。

建设科技教育学习社区,为学生提供交流学习、分享经验的平台,扩大师生覆盖面与受益面。创新数字教学模式,构建在线式、混合式等数字化环境,探索人工智能支撑的教学新形态,发挥人工智能助学助教助管助评助研功能,提升科技教育的针对性和有效性。鼓励高等学校、科研院所、科技馆、青少年宫、儿童活动中心、科技企业等单位,加强与中小学深度合作,建设数字化虚拟场馆和智能化学习课程,为学生提供虚拟仿真科学实验与工程实践等数字化学习场景。

师资培养:在“双一流”建设高校培养科技教育硕士

在师资队伍建设上,《意见》明确将科技教育全面融入教师培养与培训体系之中,在“双一流”建设高校开展科技教育硕士培养,定向培育具备跨学科知识与技能的复合型教育人才。

推行“学术+产业”双导师制,选派教师赴科研院所、高新企业挂职。支持高等学校、科研院所等机构安排专家到中小学校担任兼职教师,参与学校科技教育课程开发和教学指导。健全科技教育教师专业发展机制,促进教师专业成长。以科学、信息科技、数学等学科教师为基础充分挖潜扩面,鼓励更多教师参与科技教育研究和实践。

同时,依托家校社协同育人“教联体”,支持各地教育部门联合高等学校、科研院所、科技馆、青少年宫、儿童活动中心、科技企业、家庭社区等,积极构建区域科技教育合作网络。

积极支持和参与联合国教科文组织等相关国际组织,依托我国科技教育创新、协同研究与国际合作基地,合作开展前瞻性创新性研究,建立科技教育全球知识库,在全球范围内推动中小学科技教育研究与实践。创办“全球青少年科技创新博览会”股票配资导航网站,发布《全球科技教育发展蓝皮书》,分享中国科技教育经验,引领教育创新。

康乾配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资导航网站 超8万平方米,佛山这个家电IP公园免费玩!

- 下一篇:没有了